11月19日下午,第37期“禹风大讲堂”在图书馆五楼报告厅如期举行。本期讲座特邀江苏理工学院谢忠秋教授,作题为“宏观经济数据显示与微观个体生活感觉”的学术报告。讲座由经济与金融学院马成文院长主持。

谢忠秋教授是江苏省有突出贡献的中青年专家、省高等学校重点学科《统计学》带头人,兼任常州市政协委员、民盟常州市委常委等职。他长期从事统计学理论与应用研究,主持参与多项国家级、省部级科研项目,主编《应用统计学》等教材,出版《营销系统工程》《大统计中的小问题研究》等专著,研究成果屡获江苏省哲学社会科学优秀成果奖及教学成果奖。

讲座开场,谢忠秋教授从“道法自然”“道法人性”“道法一体”的东方哲学视角出发,引导大家思考宏观规律与微观现实之间的关系。随即他以“买菜”这一生活场景为例,引出主题:为何国家CPI数据显示微降,居民却常感觉物价上涨?谢教授指出,这种宏观数据与个体感受之间的差异,学界称为“温差”,并围绕“是什么、为什么、怎么办”展开系统阐述。

在解析“是什么”时,谢教授首先梳理了宏观经济数据的指标体系,包括经济增长、就业、物价稳定与国际收支平衡等国际通行指标,以及PMI、居民人均可支配收入等关键数据。结合2025年前三季度经济表现,他指出,我国在复杂严峻的外部环境中仍实现GDP增长5.2%,高技术制造业发展迅速,就业形势总体稳定,成绩来之不易。

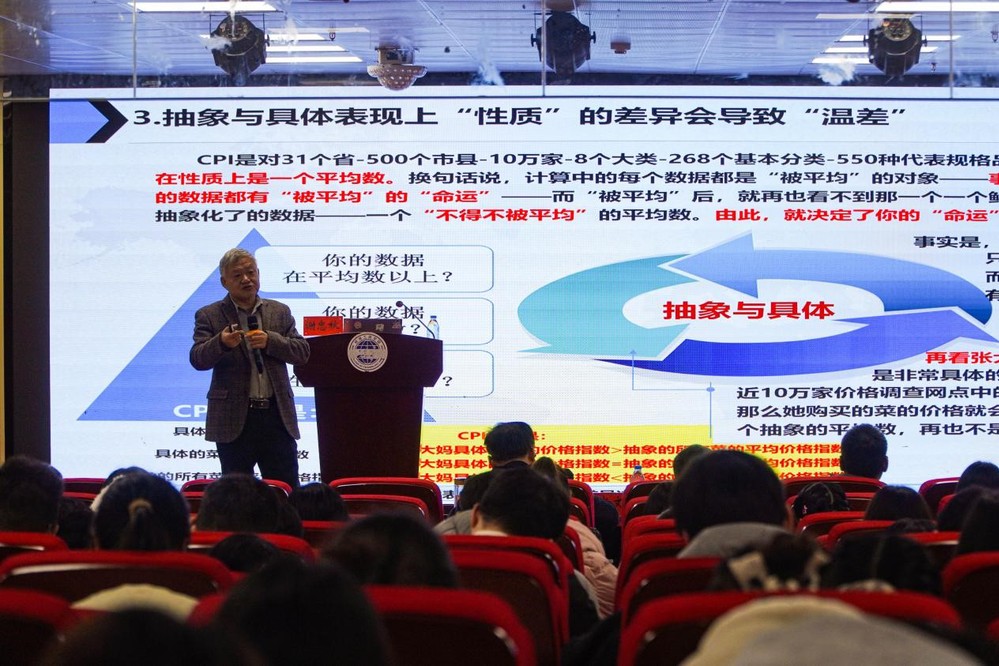

关于“为什么”,谢教授以CPI编制方法为例,详细阐释其通过“定人、定点、定时”与“直接调查”相结合的方式,从全国近10万家调查网点、8大类、268个基本分类、550种代表规格品中采集数据,并经加权平均得出结果。他进一步归纳三大成因:一是统计“量”的差异,宏观数据覆盖全社会,个体仅感知有限商品;二是“抽样误差”客观存在,样本难以完全代表总体;三是“抽象平均”与“具体感受”的本质区别。谢教授生动比喻:“只要‘被平均’,就存在温差。高于平均者感觉尚可,低于平均者则易生困惑。”他强调,“温差”是客观常态,具有普遍性。

围绕“怎么办”,谢教授提出“三取”应对策略:一是“取正确态度”,应知己知彼,既明宏观大势,亦清自身定位,以“一口真气足”的定力保持从容;二是“取正确姿势”,核心是“学习、学习、再学习”,援引习近平总书记“梦想从学习开始,事业靠本领成就”之语,鼓励同学勤学敏思,在实践中淬炼成长;三是“取正确行动”,关键在于持续增强以责任力、忠诚力、激情力、专业力、公平力、智慧力、德行力为核心的“内生实力”,以宏观数据为参照,不断缩小差距、实现自我超越。

本场讲座既是一堂深入浅出的经济学与统计学的通识课,也是一堂大思政课,不仅有效化解了师生关于数据与感受矛盾的困惑,还为大家走好人生之路树立了目标与方向。谢教授勉励大家将所学转化为内在力量,在经济变革与社会发展的浪潮中保持清醒、增强定力、勇担使命。讲座在热烈掌声中圆满结束。

(文/桑启悦 图/崔梦宇 审/陈士超)